教育信息简报

各位老师大家好,自2017年教育部颁布《普通高中课程方案(2017年版)》和各科课程标准以来,以核心素养为纲的课程改革拉开序幕。《普通高中课程方案(2017年版)》中明确提出:“准确把握课程标准和教材,围绕核心素养开展教学与评价。”因此,基于核心素养的“教—学—评”一致性已经成为新课程改革的重要话题,聚焦学生整体性学习目标、完整学习经历以及形成性评价之间的一致性。本期教育信息简报简要厘清基于核心素养的“教—学—评”一致性的时代意蕴,探索其设计思路,使其更好地服务于日常教学。

一、“教—学—评”一致性的时代意蕴

课堂教学中的“教—学—评”一致性主要围绕学生的学习目标展开。然而,随着新课程改革的推进,学生学习目标也在不断地深化,即由“双基目标”走向“三维目标”,再由“三维目标”走向“核心素养目标”。在学习目标的迭代发展过程中,“教—学—评”一致性的时代意蕴也在不断发展,具体可以从三个方面进行理解。

第一,为落实立德树人根本任务提供路径支持。在学科教学中普遍存在一种现象:受高利害考试评价的影响,课堂聚焦学科知识的碎片化、割裂式教学,弱化学生学习过程和体验,忽视学科教学的育人功能。这种取向下的“教—学—评”一致性,容易走向机械的知识点之间的一一对应关系,降低了“教—学—评”一致性的站位,走向完全技术取向的一致性实践。

新时代,各项课程改革举措均围绕立德树人根本任务展开,“教—学—评”一致性则成为其关键抓手。一方面,“教—学—评”一致性的核心是在课堂中细化立德树人根本任务。具体而言,核心素养是对立德树人根本任务的教育化和学科化表述,而学习目标是基于核心素养形成的。也就是说,在“教—学—评”一致性中,学习目标是立德树人转化后的核心素养在课堂中的描述。

另一方面,“教—学—评”一致性的本质是在学习、教学、评价中落实学习目标。在课堂教学中,学生的学习过程是将转化的立德树人根本任务更好地落实的过程,评价则持续地给教师和学生提供立德树人根本任务的落实信息,为更好实现这一目标提供及时反馈。

第二,为新时代的课程改革创新实施提供专业规范。既往课程改革经验表明,如果缺乏可供操作的专业规范,则往往容易出现改革政策与实践“两张皮”的现象。课程改革是一个将政策理念不断落实为学生体验课程的过程,但这并不是一个任由个体自由发挥、毫无规范的进程。否则可能会出现“人人都在言新课程,但每个人口中的新课程都不一样”的乱象,甚至会导致课程改革实践出现混乱的局面,各实践主体之间难以进行专业对话。

本轮课程方案修订工作在总结既往经验的基础上,将“教—学—评”一致性作为切入口,为课程改革创新实施提供专业规范。需要指出的是,课程创新实践并不意味着漫无边际的即兴表演。

世界各国的课程实施研究大都存在“如何基于课程标准进行创造性课程实施”的困惑,而造成上述现象的原因也是课程改革实践缺少专业规范,最终导致一线学校和教师在落实新课程时无从下手。

正因如此,我国新修订的各科课程标准特别强调“教—学—评”一致性的重要作用。从课程目标到课堂学习目标,从学习目标到学生体验的落实,“教—学—评”一致性提供了一系列技术路径。这为学校和教师创造性实施课程改革提供了专业规范。

第三,为践行学习中心理念提供策略引领。课标强调:“凸显学生主体地位,关注学生个性化、多样化的学习和发展需求。”在教育教学实践中如何落实这一要求,成为当前的重大课题。然而,传统教学的理论基础秉承“教育—教学”逻辑,教学实践更加关注教师教什么以及怎么教,而缺乏对学生怎么学和学得怎么样的关注。也就是说,传统教学理论无法满足新课程的要求。

从育人视角看,课程设计的出发点是学生经验的发展,课程内容是选择教育经验,课程实施是组织教育经验,课程评价是确定学生经验的发展情况。因此,课程逻辑以学生经验贯穿课程各要素的设计,从而更好地契合新课程的要求。

二、“教—学—评”一致性的设计思路

在课堂教学中,目标作为灵魂,既是出发点,又是归宿,而“教—学—评”是基于目标展开的专业实践。没有清晰的目标,就无所谓“教—学—评”一致性,更不用说在此基础上讨论基于一致性的专业实践。正因如此,也有研究者把“教—学—评”一致性称作“目标—教—学—评”的一致性。这是对“教了,不等于学了;学了,不等于学会了”思想的进一步操作化阐述。

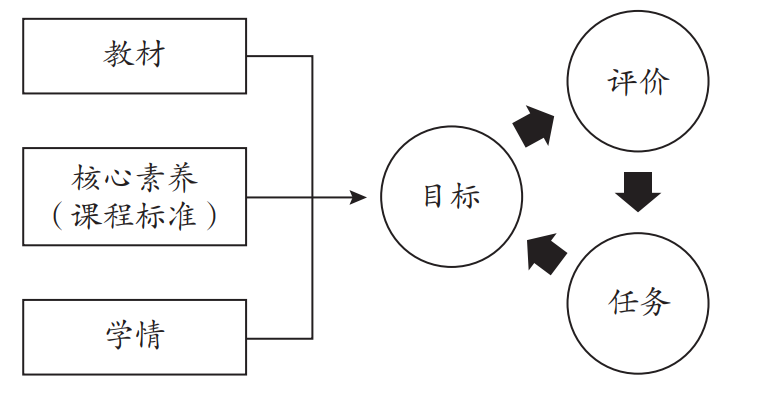

对于课堂教学而言,在“教—学—评”一致性中,学习目标是核心。教是指教师引导、维持、促进学生实现目标的活动;学是指学生为实现目标而付出的种种努力,并且教和学是相融合的;评是指教师和学生对学习表现的评价,以检测学习目标达成情况。由此可知,基于核心素养的“教—学—评”一致性包括三个方面的内容(见图1),即学习目标、学习评价和学习任务三者之间的一致性。

图1

新课程下的“教—学—评”一致性从核心素养出发,强调学生体验学的过程和学会的结果,即在真实情境中用知识解决问题,进一步强化了学生的主体地位。以此为基础,“教—学—评”一致性不再局限于简单的知识传递,而是存在于学生能动地参与学习活动、独立完成学习任务、亲身体验学习经历的全部过程之中。基于此,教师的教学重在为学生自主的学习实践和经验转化创造条件,引导学生在真实情境中利用知识技能解决问题,即教学的本质是帮助学生建构发展性的学习过程,实现深度学习。可以说,基于核心素养的“教—学—评”一致性,规避了以往“教为中心”教学所暴露的师生主体立场错位、教学逻辑不匹配、学习内容与生活实践相分离、学生发展不平衡等误区,围绕学生的学习历程展开,为学生的主体性学习创造条件,呈现出“学习中心”的特质,回应了核心素养目标对良好教学关系的期待。

在实际操作中,为突出学科实践,“教—学—评”一致性需要关注以下几方面的内容。

一是搭建学习的脚手架,做到“精准教”。教学中,基于学生的动态水平适时创设情境任务开展学习,把“目标任务”转换成“问题式”的评价任务作为启迪学生思维的脚手架,借助“互助式”学习方式,引导学生“反串、研讨、问答”,体现“以教定学”的理念,逐步构建成“问学”课堂。同时,借助“激励性脚手架”推动学生学习,促进小组竞学有效、高效。让指向核心素养的学习有深度、有梯度、有效度。

二是完善学习目标体系,保障“有效学”。一要通过目标叙写,凸显目标包含的“四要素”。将学科核心素养具体化,让学生做到“行有方向”。二要把学习目标外化于评价任务。通过解决具体问题,把学习行为目标不断加以对照,审视自己的学习成果,让学习不偏航。三要把目标梯度呈现,符合学情。目标设计要针对不同类学生的具体情况,激励学生得到最大发展,同时,针对“学困生”实施补偿学习,全体达成学习目标。

三是合理设计评价任务,确保“科学评”。指向学科核心素养教学的关键在课堂评价,如何设计指向“深度学习”的评价任务?一要让评价任务与学习目标高度吻合。目标明确后,再设计相应的学习情境和学习活动,有针对性地设计教学路径和方案,促进学生思维进阶。二要保障评价任务必须“让学生明白”。评价任务要符合不同学情,凸显“任务内容、任务要求和评价量规”三个方面。三要构建多维度多样态的评价任务。倡导“大任务”评价,着力从课前探究性任务到课内研究性、开放性、挑战性任务评价,再到课后的实践性、项目式的作业任务评价,让“评价任务”贯穿学习的全过程,做到课中、课外一体化考虑,课外评价与作业、社会实践、研究性学习等相结合,以促进学生深层次地学习。

四是以学科实践贯穿课堂教学和学习的全过程,依据学科实践进一步细化学科学习进程。即学科、课程核心素养需要通过适合学科的学习方式才能够得到发展。例如,理学学科中的调查、实验、制作,语文学科中的资料查找、访谈调查,地理学科中的地理实践等均属于各门学科的典型学习方式。因此,为落实核心素养,“教—学—评”一致性的实践需要充分关注学科实践。